一般社団法人 日本木材地中活用推進協会ー地中の森がつくる安全安心社会ー

- 私たちは、木材を地中に打設や設置することで、軟弱地盤対策や液状化対策を実施し、同時に、気候変動緩和策や花粉症対策とすることを推進しています。地中に新たに大きな森をつくり、それが地上の構造物を支え、災害にも強い安全安心社会をつくるのです。

はじめに

協会についてWhat we do

名 称: 一般社団法人 日本木材地中活用推進協会

設立日: 2025年2月26日

目 的: 地中での木材活用の拡大を推進することで、健全な林業経営と木材流通の活性化及び持続可能な安全安心社会の構築を目指し、気候変動適応策と気候変動緩和策の両方に貢献するとともに、本協会及び会員の健全な発展を図る。

事 業:

役員紹介:(理事は50音順)

連絡先: 070-5469-0902

E-mail: daihyo@mokuchikyo.or.jp

Access

⚫︎東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 2番口より徒歩4分(290m)

⚫︎JR 御徒町駅 南口2番出口より徒歩7分(500m)

⚫︎JR・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 2番出口より徒歩9分(650m)

⚫︎東京メトロ銀座線 上野広小路駅/末広町 2番出口より徒歩8分(550m)

地図をダウンロードする

定 款

定款をダウンロードする

会 員member

- 特別会員(50音順)

- 天野正博(早稲田大学名誉教授)

- 井上雅文(東京大学教授)

- 加用千裕(東京農工大学教授)

- 清田 隆(東京大学教授)

- 國生剛治(中央大学名誉教授)

- 酒井久和(法政大学教授)

- 髙原 繁(公益財団法人 国際緑化推進センター 専務理事)

- 恒次祐子(東京大学教授)

- 西岡英俊(中央大学教授)

- 服部順昭(東京農工大学名誉教授)

- 原 忠(高知大学教授)

- 三浦哲彦(佐賀大学名誉教授)

- 宮島昌克(金沢大学名誉教授)

- 安原一哉(茨城大学名誉教授)

- 吉田雅穂(福井工業高等専門学校教授)

- 賛助会員

- 坂井マスミ(神奈川WOODマネジメント)

情 報Information

お知らせ

- 2025/08/25-26開催

:(公社)土木学会木材工学委員会 第24回木材工学研究発表会開催 - 2025/06/23 14:00ニュースリリース :森林総合研究所よりニュースリリース 木材の地中における健全性について

履 歴

- 2025/07/07:ホームページに定款を公開しました。

- 2025/06/23:協会のホームページを公開しました。

- 2025/06/17:第2回定時理事会を開催しました。

- 2025/04/16:設立理事による定時理事会及び定期総会が開催され、第1期(2024年度)の議案が承認されました。

- 2025/02/26:「一般社団法人 日本木材地中活用推進協会」を登記しました。

木材地中活用に関する技術的背景Technical knowledge on wood utilization in the ground

001.木材の活用と大気の二酸化炭素低減

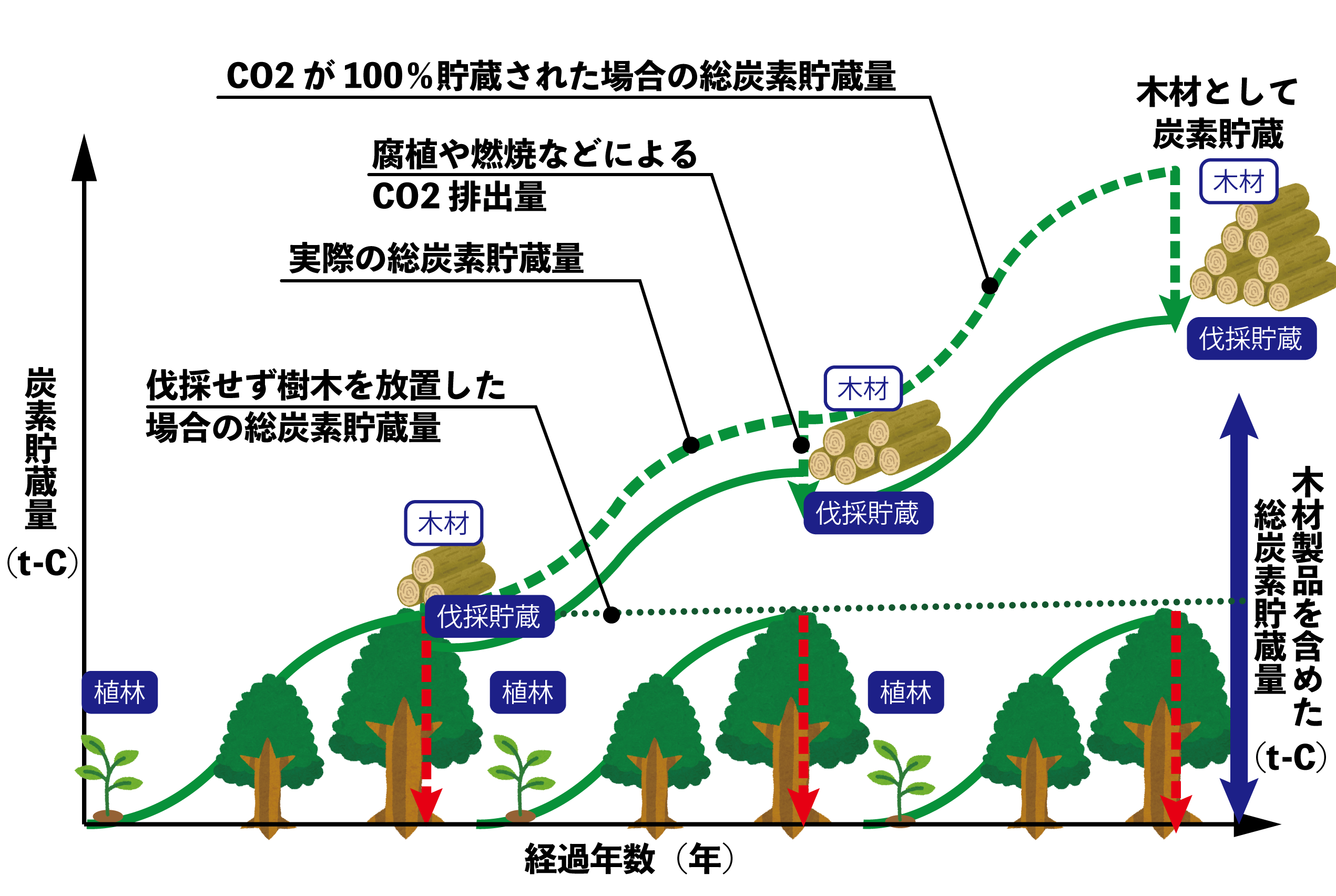

樹木は,光合成により大気から二酸化炭素を吸収し,炭素を樹木として固定化し,酸素を大気に放出します.樹木は,大気の

二酸化炭素を吸い込み成長しているのです.このため,樹木が成長すれば成長した分,大気から二酸化炭素を減少させたことになります.

成長した樹木は.伐採して丸太を始めとした木材製品(HWP:Harvested Wood Products)となっても炭素を木材として固定したままです.伐採した土地に植林が行われ,再び樹木が成長すれば,その分新たに二酸化炭素を大気中から減少させたことになります.HWPと樹木の総量の増加は,大気から吸収され固定化した炭素量の増加なので,その分純粋に大気から二酸化炭素を減少させたことになります.樹木やHWPの総量を増やす施策が,大気中の二酸化炭素濃度を減らす有効な方法なのです

002.脱炭素社会へ向けた木材活用の取り組み

はるか昔に,大気に大量にあった二酸化炭素は,植物,動物や海水などにより吸収固定化され,それらは地下へ埋設され続けられてきました.この地球の長い歴史により,大気は二酸化炭素濃度が減少し,その恩恵を受けて人類も誕生し現在にいたる進化を遂げたとも考えられます.しかし,その恩恵と逆行して,人類は地中に埋設された炭素を地下資源として極めて短期間に掘出し使用し,現在の深刻な気候変動を生じさせています.裏を返せば,この逆を進むことが,気候変動緩和策となるのです.

現在木材は建築材料や家具などに使われていますが,木材の軟弱地盤対策などへの地中活用は,木材を大量に,長期間,かつ,安定的に地中に設置することができるので,正に気候変動を生じさせた逆の方向へ進む,単純かつ確実な方法です.

かつての地球の自然な歴史を現在の事業に組み込むことで,植林⇒育林・成長⇒伐採・運搬⇒活用のサイクルを効率よく回すことが大切です.大気中の二酸化炭素を自然の力を活用し炭素を樹木として固定化し,その炭素が固定化された樹木を伐採しHWPとして地盤改良材として使用する.この過程において,大気からの二酸化炭素の回収固定は,基本的に新たな費用やエネルギーをほとんど必要とせず,また,地盤改良も既に建設事業として事業が成立していれば,ここでも新たな費用やエネルギーをほとんど必要としないので,気候変動緩和策を費用やエネルギーを掛けることなく,安定的かつ確実に直ちに実施できることになります.これにより,花粉症対策や森林の多面的機能の活性化も同時に生み出す波及効果も大きく,この全体的な効果は,計り知れないのです.

HWP:Harvested Wood Products

003.木材を利用して森林破壊につながらないのか?

樹木を伐採し続け,森林を放置すれば,それは森林破壊につながります.HWPを使うには,樹木を伐採後,再造林を行うなど,持続可能な森林経営が行われることが必要です.このためにHWPの利用には,持続可能な森林経営につながっている合法木材を使うことが必須の条件になります.

HWP:Harvested Wood Products

004.地中の地下水位以深では木材は腐らない

軟弱地盤や液状化発生の可能性の高い地盤の特徴の一つが,地下水位が浅いことです.木材は,水の中にあれば,腐朽菌やシロアリが活動できないので,基本的に劣化することはありません.嫌気性のバクテリアなどにより水中でも木材が劣化することが知られていますが,これには僅かの範囲が劣化するにも何百年何千年を要し,人間の寿命を考えれば,木材の断面が欠損するような大きな劣化は生じないといえます.したがって,軟弱地盤対策や液状化対策と木材は相性がよく,この対策に用いた木材は半永久的に劣化することがなく,炭素を地中に貯蔵し続けます.

005.木材で炭素を地中に貯蔵しても工事をすれば二酸化炭素を大量に排出するので効果がないのではないか?

例えば,丸太を地中に打設するには,建設工事用の重機を用います.このため,工事をすることにより二酸化炭素を排出します.しかしながら,工事に用いた木材に固定されている炭素量(二酸化炭素換算で)は,建設工事による排出量の十倍以上に大きいことが確認されてます.したがって,工事をすればするほど,二酸化炭素を排出するのではなく,大気から二酸化炭素を削減していくことになります.

代表理事の脇道 コラム&コミック

- 本協会の代表理事を務めることになりました沼田淳紀です.

協会を設立するまでに,理事監事の皆様,特別会員の皆様,その他多くの皆様に大変お世話になり,御協力いただきました.この場を借りて,心より感謝申し上げます.また,これからも何卒よろしくお願い申し上げます.

------------------------

さて,僕は1年半前に,長年勤めてきた建設会社を定年退職し,個人事業主を開設,さらにこの度,本協会を発足することになった.人生一度きりなので、やるべきだと思っていたことを今からでも実現しようと思う.

新たなスタートを切るにあたり,今,一番何をすべきかをノートや手帳にメモリながら,あれやこれやと考えた.挙句,結局,「健康第一」という,ごく当たり前の結論に至った.

そこで,ウォーキングを毎日することにした.

田園地帯を往復約1万歩弱,そこそこのスピードでウォーキングをする.ジョギングと違いかなり楽だ.楽なので持続可能性が高い,といった利点はある.が,1時間10~20分程度の時間,結構暇だ.

どちらかというと,僕は体育会系の人間なので,何か多少なりとも負荷がかからないと運動した気がしない.そこで,途中ある区間はジョギングしたりする.

田園地帯の四季折々の景色を見て,楽しみながら歩いても,毎日ボーっとするのも勿体ない.そこで,歩きながら,指の運動,舌の運動,声出し,早口言葉などが加わって行き,今では,大声で唄を歌う.カラオケでも行かない限り大声で歌う機会は普通の生活ではそうそうないので,なかなか気分が良い.お金も化石燃料も使わない.ただ,たまに人とすれ違う.最初はこれが少し難関であった.

------------------------

ウォーキング(2025年4月)

協会オリジナルマスコット

名前:モクチー

切株の妖精の男の子。CO2が大好物。

もくちきょうcomic